电话:010-82851088

邮箱:bj@hjg.org.cn

邮编:100195

地址:北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦8层

(微信扫一扫二维码关注)

纪念陈赓大将创立军事工程学院70周年

千教万教教人学真

高小林

教育是事业,事业的意义在于献身;

教育是科学,科学的价值在于求真;

教育是艺术,艺术的生命在于创新。

上世纪五十年代陈赓大将像当年筹建军工学院那样,为导弹工程系的诞生呕心沥血。没有陈赓大将大刀阔斧式的指挥,就不会有中国教育史上第一家导弹工程系的迅速崛起。

中国人民解放军军事工程学院导弹工程系(正军级)党委一贯坚持陈赓大将的办学思想,坚持用毛泽东思想武装师生头脑,“为政之要,惟在得人”,依靠两老办系,坚持科学求真,继承发扬红军长征精神、延安抗大精神,传承红色基因革命传统,用“两弹一星”精神陶冶师生革命情操,培育“两弹一星”、国防军工高精尖人才。

{导弹工程系党委常委会由党委书记李开湘(开国少将、老红军)、党委监委书记高天炎(开国上校)、党委常委:系副主任戴其萼(开国大校)、党委常委:系副主任黎觉亭(开国大校)、党委常委:系教务处长李承煦(开国上校)五位同志组成。}

第一;努力学习毛主席著作,用毛泽东思想武装师生头脑,培养学员树立无产阶级世界观。

导弹系党委在陈赓大将的领导下,始终非常重视思想政治工作,坚持学习毛主席著作,对全系师生进行马列主义、毛泽东思想的教育,带领全系师生坚持天天读毛主席的书。

导弹系59551班班长王惠悫和同学们为了购买毛泽东选集,半夜3时起床,步行50分钟,在天亮前赶到位于南岗的新华书店总店,排队在前面,学员们都是自己花钱从每月才十几块钱的津贴购买毛选。作为先进典型班的带头人班长王惠悫成为表率。学员人人都严格要求自己,学习毛主席著作蔚然成风。引领广大学员提高阶级觉悟、全心全意为人民服务,树无产阶级世界观。

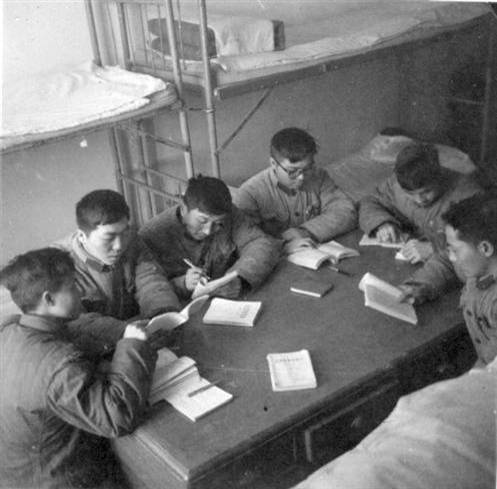

导弹系64572班在宿舍里学习毛主席著作

左起:张泉森、赵致祥、张福来、童士宽、昌月楼、雷道振等64572班同学。

在毛泽东思想的指引下,导弹工程系党委在全系师生中开展练思想、练身体、练作风的活动。练思想、思想红;练身体、身体棒;练作风、作风硬。严格按照毛主席指示办事,严字当头一丝不苟,严出了高师、严师出了高徒。‘严’在这里是一种重托,充实知识和才干,融入科学的头脑。‘严’是一种激情,点燃青春,锤炼学员的意志和体魄。‘严’是不断提高的标杆,引导每个人(包括教员和学员)放飞理想的同时,在毛泽东思想的指引下,一步一个脚印踏上人生的征程。

每天清晨导弹工程系党委常委、副主任(后任主任)戴其萼大校带领全系学员(包括男、女学员)进行5公里长跑,从春跑到夏,从夏跑到冬,夏练三伏、冬练三九,数九寒冬、大雪纷飞,阻挡不了导弹工程系学员向前奔跑的步伐。

每天清晨导弹工程系党委常委、副主任黎觉亭大校带领全系干部、教员在建军小学操场出早操,一年四季风雨无阻、天天进行跑操。

导弹工程系两支师生队伍汇聚在一起,口令声口号声:“一二三四,锻炼身体、保卫祖国”; “一二三四,锻炼身体、振兴中华”震响大地,汇响了时代的最强音,导弹工程系师生(征战)攀登国防尖端高峰迈着坚实的步伐。

迎着东方的曙光,口令声口号声响彻、回向在军事工程学院大院,吹响军工大院的起床号、向军事科学、“两弹一星”的进军号。

第二;继承解放军革命传统,发扬红军“长征”精神、延安“抗大”精神陶冶学员革命情操,传承红色基因,培育学员德智体全面发展。

导弹系政委、党委书记李开湘少将等领导是从二万五千里长征走出来的红军干部,导弹系副主任戴其萼、黎觉亭、祝玉璋(后到);高天炎、李承煦、许维世、李少秋等同志都是抗日军政大学(分校)学习、毕业的优秀抗战干部。导弹系党委一班人深深懂得“红军长征精神、延安抗大精神”是解放军克敌制胜的法宝,是革命的光荣传统。导弹工程系党委决定,发扬“红军长征精神、延安抗大精神”,通过给全系教员、学员、干部上党课、做报告、交流经验端正态度、明确学习目的、激励奋发学习的干劲。

党委书记李开湘少将给全系教员、学员讲述了他参加红军爬雪山过草地的长征历程。茫茫草地,一望无际,遍地是沼泽、泥潭,气候恶劣多变,红军指战员,以藐视一切困难的英雄气概,经过五天左右的艰苦行军,红军人多筹粮非常困难,几天都吃不上一粒米,但他们以坚定的革命信仰和顽强的革命精神支撑着自己战胜困难向着胜利前进。其中梦笔雪山红军就三次翻越过。红军每次过雪山红军指战员们在没有棉衣棉鞋情况下,都是头戴单帽用布条裹着几层当围巾,身上穿着单衣,脚上有的穿着布鞋、有的穿着草鞋裹着几层布条。路上渴了,抓一把雪,饿了吃一把青稞面,冻的不行时咬一口辣椒御寒。一步一步跟着红军,终于翻过了雪山,最后到达了延安。”号召同学们发扬红军长征精神,不怕困难,攻破学习、科研的难关。

党委监委书记高天炎给干部、教员、学员上党课,讲述抗战初期青年学生为寻求真理从各地来延安抗大聆听毛主席讲课、听毛主席讲艾思奇的《大众哲学》,学习辩证唯物主义。1941年毛泽东主席为[通讯战士]题写了“你们是科学的千里眼、顺风耳”这一题词;从此鼓舞着一代又一代青年学生。

我们党的理论家艾思奇所作辩证唯物主义,在延安是抗大的主课程之一,艾思奇担任抗大主任教员,亲自讲课,深受学生的欢迎。他撰写的小册子(单行本)《大众哲学》用生动通俗的语言阐述马克思主义哲学原理,为宣传马克思主义哲学的通俗读物,当时在全国影响很大。抗战初期在国统区、敌占区的成千上万名大、中学生和爱国青年正是读了艾思奇的《大众哲学》,不怕艰险、爬山涉水奔赴延安,在抗大成长为革命战士的。早在1936年,毛泽东就曾让大家阅读艾思奇的《大众哲学》。毛泽东曾称赞说,《大众哲学》是“通俗而有价值的著作”。这部著作教育和帮助中国广大青年和人民群众树立科学的世界观和人生观,起了极为重要的作用。有许多青年在《大众哲学》的启蒙教育下,走上了革命的道路,有不少成为优秀的领导干部,对中国革命事业作出了重要的贡献。我们导弹系戴其萼副主任(在部队是通讯专家)、黎觉亭副主任、许维世处长、李少秋政委等同志,学习了辩证唯物主义,在抗日战火中成长为八路军指挥员。“学习辩证唯物主义,探索自然科学的规律,从自由王国到必然王国。一、要青春无悔,就要有理想、有信念,忠诚党的事业。二要岁月不虚度,就要(为中国导弹腾飞)勤奋读书,刻苦钻研。三要人生不平凡,就要学习辩证唯物主义,不断探索。”

导弹工程系党委强调搞国防尖端技术的军事工程师,必须具备严肃的工作作风,严谨的学习态度,严格的组织纪律,严整的工作秩序,全系教员、学员、干部、职工、战士要说老实话、做老实事、当老实人,使军事工程学院导弹工程系成为锻造军人作风、锤炼军人品德、培养千万个过硬的军事工程师的熔炉。

戴其萼、黎觉亭、祝玉璋、许维世、李少秋、郭之光分别的各年级学员队、各专业班级和学员促漆谈心、座谈交流、讲述当年从国外,各地跋山涉水、翻山越岭、穿越封锁线奔赴延安,是在抗大学政治学军事成长为共产党人,由青年学生成长为八路军指挥员,“学史明志”旨在学习发扬红军长征精神、延安抗大精神,继承发扬抗大光荣传统,依靠科学、顽强拼搏,发愤图强、锐意创新,培养勇于登攀的精神,立导弹强军报国之志。

第三;发扬“两弹一星”精神,请奋斗在“两弹一星”事业中的杰出代表、奋战在祖国各条战线的英雄模范做报告,鼓舞师生、激励学员为“两弹一星”事业努力奋斗、贡献一切!

导弹工程系党委常委们都是老红军老八路,走过战争的老兵,深知道“身教远胜于言教、身教重于言教”,可他们也都是科技新兵,就决定请科学界的著名学者、各条战线的英雄模范、为“两弹一星”奋斗的杰出代表来军事工程学院导弹系为学员们做报告、言传身教、奋斗历程!

发扬“两弹一星”精神,请钱学森、华罗庚、王铁人给导弹系师生做报告,激发师生的爱国热情(热爱中国、热爱中国共产党)。

“两弹一星”的研制者高举爱国主义旗帜,怀着强烈的报国之志,自觉把个人理想与祖国命运,把个人志向与民族振兴联系在一起。许多功成名就、才华横溢的科学家放弃国外优厚的条件回到祖国。许多人甘当无名英雄···

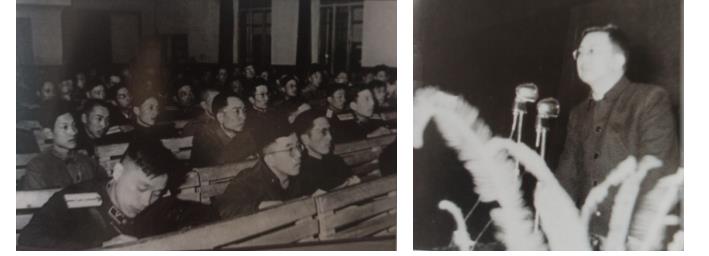

中国科学院院士、著名数学家华罗庚教授在军事工程学院给师生做学术报告

1958年请中国科学院数学所所长著名数学家华罗庚先生做报告:他1950年2月携夫人、孩子从美国经香港抵达北京;华罗庚喊出了“科学没有国界,科学家是有自己的祖国的”。 华罗庚放弃了在美国的优厚待遇,毅然决然回到祖国。1958年,华罗庚(全国政协副主席)担任中国科技大学副校长兼数学系主任;同年加入了中国共产党。激发师生的爱国热情,深深地感动导弹专业的学员,崇尚爱国的科学家,更加热爱社会主义祖国,决心为国防建设勤奋学习!

全国劳动模范、铁人王进喜给军事工程学院导弹系学员做报告

1964年请全国劳动模范、铁人王进喜给导弹系学员做报告:大庆人顶风冒雪、吃大苦耐大劳挖掘开采石油、加速油田建设,艰苦奋战,为中国早出油,在极其艰苦的环境中,克服了各种难以想象的艰难险阻,经受住了生命极限的考验。“有条件上没有条件创造条件也要上”!使学员们懂得“打铁先要自身硬”,在极其艰苦的环境中,没有战胜不了的困难;鼓舞学员们知难而上,顽强拼搏!

世界著名的科学家、力学大师、中国导弹之父(时任国防部五院院长)钱学森院长於1959年1月23日星期五,再次访问军事工程学院,专门就导弹工程系成立后与国防部五院的合作问题交换意见。(1958年10月30日,中央军委批准军事工程学院成立导弹工程系。导弹工程系的成立,在我国国防科技发展历程中具有重要意义,它标志着我国火箭技术人才培养体系的进一步完善,国防尖端科技在追赶世界发达国家的征程中迈出了坚实的一步。)钱学森院长的再次到访令新建立的导弹工程系戴其萼、高天炎等全体同志非常兴奋,真是雪中送炭,戴其萼、高天炎商定“借东风、鼓干劲”,汇报刘居英院长:请钱学森教授给导弹专业师生讲讲导弹,点一把火。23日上午,军工学院谢有法政委和刘居英院长,两位将军热情地陪着钱学森院长在学院各处参观。钱学森院长详细考察军事工程学院各系的教学和科研情况,他睿智的目光中蕴涵着喜悦,才三年,军工学院的发展规模和在国防科研领域的声誉让钱教授喜出望外,军事工程学院已在高等教育界和国防科研领域声名鹊起,军工学院第一期毕业生在国防科研单位的良好素质和表现有口皆碑,一期毕业的谢光、邢球痕、彭冠一、傅茂顺等许多学员成为钱学森教授的得意弟子和技术骨干。他对军工学院的发展规模和速度赞不绝口。

刘院长说:“钱院长,七系的教员和学员同志们都希望您给大家作一个专题学术报告呢。“钱学森院长欣然同意。当日下午,在刘院长陪同下,钱学森教授身着黑呢子大衣走上讲台,摘下皮帽,露出他那著名的宽额头。钱学森以《火箭技术的发展》为题,给军工的领导以及七系干部、教员和学员们作了一场生动活泼又深入浅出的学术报告。

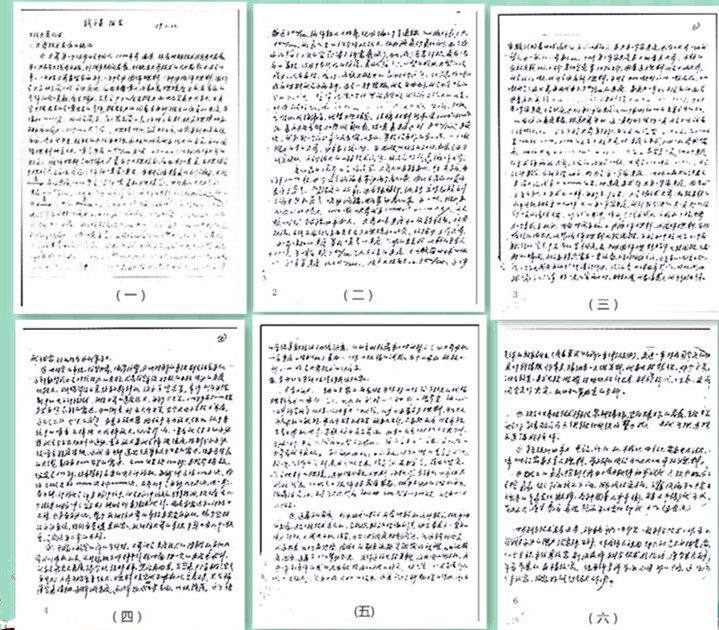

钱学森《火箭技术的发展》手稿

两个多小时的报告,钱学森教授把现代火箭技术的特点、固体燃料和液体燃料的优劣、各类导弹的发展方向以及苏联、美国的发展动态等重要科技问题阐述得一清二楚。他在最后特别强调了发展反洲际火箭的导弹技术应该相应发展远程警戒雷达和高速电子计算机的问题,以及原子动力和运筹学在国防科技中的应用问题。中国当代最杰出的科学家为军事工程学院(导弹工程系)指出了具有前瞻意义的科研方向,令军工学院的领导干部和导弹工程系干部、教员、学员耳目一新,眼界更加高远开阔。

钱学森教授两个多小时的报告,深入浅出、生动活泼的有关火箭、导弹的报告和有关导弹技术的论述,赢得军工学院领导、七系干部、教员和学员们的热烈欢迎。他不但讲述了发展反洲际导弹的技术原理、重大意义和未来应用,而且还为军工学院指出了具有前瞻意义的科研方向。报告结束时,掌声雷动,全场同志起立,热烈鼓掌,欢送钱学森教授。

钱学森教授放弃了在美国的高薪、优越生活,冒着被关押判刑的危险,冲破种种阻力,历尽坎坷,不远万里回到中国,极大的感动激励学员。

钱学森向大家招手致意问好,学员们是第一次见到尊敬的钱学森博士,非常高兴激动兴奋,许多教员学员久久不能忘怀。解放军军事工程学院刮起了“钱学森旋风”,特别是导弹系见过钱学森的师生和年轻的教员群体,都视钱学森为学习的楷模,都在暗中使劲,下决心干一番事业,教员给学员讲课,也常说到学习钱学森的问题;干部教育学员应该专心致志,不能过早谈恋爱,也举钱学森为例:“看看钱学森博士,为了科学事业,人家36岁才结婚,你们年轻轻的,急什么!” 掀起“学习钱学森”的热潮。坚持勤奋刻苦的学风,学员把课堂当战场,视学习为战斗,集中时间精力学习,最大的愿望是不辜负党和人民的重托,努力完成学业任务,毕业出去能胜任国防尖端技术工作,全心全意为为国防服务。

钱学森院长对军工学院的发展规模和速度赞不绝口;他对谢政委和刘院长讲:“在我国现有的条件下,这么短的时间内办起这样一所完整的、综合性的军事技术大学,在世界上也是个奇迹啊。目前五院是一翼,你们军工学院的七科也是一翼,有这两翼,中国的导弹一定会很快飞起来的。”

军事工程学院(导弹系)许多师生,这一次和钱学森博士不期而遇的一面之缘,之后他们中600多人竟成了五院钱学森院长麾下的一员,成为技术骨干、研究设计部门的负责人,彭冠一、田锡惠、黄寿康 、王琪 、孔庆福、 苏万丰、郝常林等30多人成为型号导弹的总设计师,和钱学森率领的中国航天队伍结下了不解之缘。导弹系学员们热爱祖国、无私奉献、献身国防,自力更生、艰苦奋斗,丹心热血为“两弹一星”奋斗一生!

第四;培养学员的“团队”精神,敢于肩负责任勇于担当、拼搏在前,互相帮助共同前进、勇攀高峰!

从战争走出来的导弹工程系党委一班人知晓“一支部队伍有气质,在战场上就能冲锋陷阵敢于刺刀见红(有拼劲、精气神),能叫敌人闻风丧胆”。导弹工程系党委决定培养学员团队精神,不让一名同学掉队,开展一帮一、一对红,互相帮助协同合作,培育良好的文化氛围,营造一种精神面貌(精神气息)鼓励学员共同进步,凝聚力量为着一个共同的目标努力奋斗。

导弹系 59723班开展相互帮助,结对子,互教互学,一帮一,一对红。部队来的同志帮助应届高中生提高思想觉悟,早日加入党团组织,应届高中生帮助部队来的同志,教学习方法和技巧,学习好专业课,还可以提高团队精神,一个班谁也不要掉队。不让一个阶级兄弟掉队。

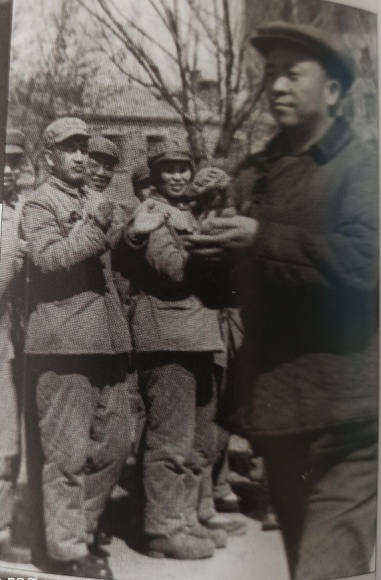

导弹系 59723班学习互助组

学习互助组:周森 张德 杨秀兰 王相持

“两弹一星”奋斗者以大力协同、勇于登攀的崇高精神,团结奋战,自主创新,攻克了几千个重大的技术难关,将国家发展与民族安危紧紧掌握在自己手中,也使学员增强了勇于肩负使命的自信心。

党委监委书记高天炎特别注重对班干部的培养,经常到学员中去,和学员一起听课、参加文体活动。高天炎发现59551班班长王惠悫有干劲、求上进、乐意帮助同学,经常找王惠悫谈心,鼓励他,给他出主意想办法,团结全班同学共同进步。“不让一个阶级兄弟掉队”是导弹系学习的特点,不是各顾各,而是互相帮助,学习好的帮助学习差的,学习好的宁可自己少得个5分,也不让学习差的同学得2分;集体主义精神非常强,培养了团队精神。在王惠悫的带领下全班同学团结一致,努力向上,各方面都走在前面,会操也是全院第一。高天炎和李福林秘书及时总结59551班取得的成绩,高天炎向院领导进行了汇报,院长刘居英将军听后十分高兴,亲自到59551班蹲点,总结这个班的先进事迹,59551班成为全院的先进典型。院长刘居英将军号召全院的学员班学习59551班的作风和先进经验。59551班的学员人人都严格要求自己,成为表率。作为先进典型班的带头人班长王惠悫,更是一板一眼、一丝不苟时时处处起模范带头作用。在导弹系的磨炼中,王惠悫班长的组织能力领导指挥能力锻炼成长。导弹系在学习上的要求是十分严格的,导弹系初建时采取了双补考:一是不及格补考,达到掌握课程知识;二是补考全优:即6门课考试5门优,1门良(上等),鼓励学员补考再得优,取得全优,激励人人树立高标准,勤奋读书,自觉严要求,催人奋进。

导弹系各学员队干部都非常负责任,郭之光、郭景田、姚会麟、赵廷阳、鲍洪信、刘正烈、黎光后、黄显仁、薛一仙同志等学员队指导员坚持和学员“五同”,对每个学员了如指掌,倍加关系爱护,同是59级的学员欧阳庆,就因为他有3分,郭之光指导员坚决不让他参加院里的球队和业余话剧团,让欧阳庆专心刻苦学习。陈 青、唐羽章、李乃奎、谢宪章、黄愚、王兴业、马有年、孙国彬、樊哲元、王兆惠、陈兴钰等教员经常陪学员上自习,晚上学员在教室自习到11点,教员就陪学员自习到11点,使学员随时可以向教员请教,解惑答疑,使学员当天所学课程当天都能弄懂消化理解,(也是导弹系消灭不及格的有效措施之一)。这是导弹系教书育人的又一特点,从过去到现在大学这一特点都是军事工程学院导弹工程系独有的。教员坚持“四严”、“三老”校风,坚持科学严谨的教风,所有教员把党的教育事业作为崇高追求,坚持学为人师、行为世范,崇尚严谨、逻辑、实证、经验,崇尚脚踏实地,一步一个脚印地艰辛探索和勤奋工作;学员在潜移默化中受到一丝不苟、科学严谨、精益求精治学精神的熏陶。

王惠悫等百名导弹系师生分配到海军23基地(海军导弹试验中心)工作,经过十几年的努力奋斗,人人都成为基地各个岗位上的技术骨干,和王惠悫同期毕业的导弹系学员李福才,在潜地导弹试验场建立了现代化的测控系统,把光测、遥测、雷测、引导和安全控制联成一体,编了一套测控软件工程,有6万条指令,实现了适时和准适时处理和显示,在世界东方建成了“第一个现代化测控系统”。经过四次潜地导弹发射试验,证明这个测控系统是成功的、先进的,荣获国家特等科技进步奖,李福才出席了全军英模代表大会;- - - 。

王惠悫毕业分配到23基地后,长期负责导弹试验的组织指挥工作,1973年基地发射第一枚导弹就是他指挥的,以“头脑清楚”指挥出色而受到上级的称赞。在执行“9188”(巨浪一号)试验任务,又出色的完成了有一百多个单位参加,动用了数万名陆海空军指战员和数十艘舰艇的规模宏大的组织指挥任务,试验结果非常圆满,没有出任何问题,得到海军党委和中央军委的称赞。在海军23基地(海军导弹试验中心)场区、处和所两级领导干部中军事工程学院(导弹工程系)的毕业生占三分之一,导弹工程系学员“胸怀祖国、团结协作、志在高峰、奋勇拼搏”,在极其困难的情况下,取得了世人瞩目的成就。

“9188”导弹发射任务首区指挥长(左1、2)王惠悫将军、海军副司令张序三欢迎载誉归来的指战员

导弹工程系学员王惠悫、李文光等先后担任了海军23基地司令员,王惠悫(导弹6期)、李福才(导弹6期)、李文光(导弹8期)、吴吉相(导弹8期)、霍玲(女,导弹12期)等都先后被授予海军少将军衔,将星闪耀、人才辈出,是共和国的栋梁。

在海军23基地(海军导弹试验中心)导弹工程系学员的成长历程是导弹工程系教书育人成果的缩影,是导弹工程系千方百计育英才的硕果。

多年前,正声接受电视纪录片《哈军工》剧组采访时,说让他印象深刻的是当时严酷的组织纪律:每天早上起来都要长跑,三千米到五千米,完了之后洗冷水澡。“冬天戴一个毛线帽子,跑下来全部都是白的,都结了霜了。”

与学生相比,老师也一样辛苦,“我们起床号一吹往外面走的时候,系里戴其萼主任已经站在门口看我们了”。戴其萼曾是哈军工创办人陈赓大将的通讯科长,参加了哈军工的建校工作。

“那么大年纪,天天看着学员们出来跑步,看着学员们去洗冷水澡,什么话也不多说了,就是提倡大家要有一种能吃苦的精神。”俞正声说,这让他“终身受益匪浅”。

回想起从哈军工开始走过的路,国家载人航天工程办公室主任谢名苞将军说:努力学习,努力奋斗,勤勤恳恳、踏踏实实,做事先做人,报效国家,是他们一生的追求。谢名苞将军回忆说:“1966年毕业分配时,同学们都争先报名到边疆、到最艰苦的地方去。那时是分到了边疆的高兴,分到了北京、上海的有思想情绪。那时绝对不是做样子,喊口号,真是一腔热血,一片赤诚之心。我想这都是哈军工教育的结果。哈军工严格的教育不仅让我们学到了知识,更学会了怎样诚实地做人。这种思想基础在我们40年的工作中始终起主导作用。”

中国人民解放军军事工程学院导弹工程系在历史只存在了十年,却从导弹工程系走出了中共中央政治局常委俞正声、全国政协副主席廖辉、中央党校常务副校长虞云耀;导弹工程系学员蒋祝平、白克明等三十多人担任了省委书记和省、部级领导干部。

导弹工程系走出了彭小枫上将、黄献中上将、陈启智中将、郭桂蓉中将、陈达植中将、臧 穗中将、罗东进中将、栗前明中将、粟戎生中将和国防科大第二任校长张良起少将等100多位共和国将军(含技术3级以上)。四位女将军是邓先群少将、杨俊生少将 、范晓虹海军少将、霍玲海军少将。

导弹工程系培养了上千名“两弹一星”的专家、学者、高级工程师、研究员、教授、主任设计师、总工程师、总设计师、领军人物。其中五名院士:黄瑞松院士、郭桂蓉院士(中将)、王兴治院士、刘永才院士、彭先觉院士等成为原子弹、氢弹、导弹、第一代反坦克导弹、超低空超音速反舰导弹的总设计师、总工程师。

第一颗原子弹启爆手韩云梯(导弹系学员);核爆集体一等奖:王锡仁(曾是导弹系学员)少将;中国人民解放军防化指挥工程学院院长;核爆集体二等奖:傅信礼、花栅、赵伊君院士、张向阳等(曾是导弹系学员);

第一颗核导弹“七勇士”中的张其彬(导弹5期)刘启泉(导弹7期学员);

和第一颗氢弹共眠的(原子弹基地司令员)马国惠将军(曾是导弹系学员);

导弹2期的邢春圃将军是我国导弹航天界的知名技术专家和卫星发射中心的高级领导干部。他曾多次参与并领导了我国卫星、导弹发射等大型国防科研试验任务,他作为我国载人航天工程发射场系统的首任总设计师为我国的国防科技事业的发展做出了重要贡献。

发射第一颗人造卫星总指挥杨桓中将(第二炮兵副司令员)、发射操纵员顿河大校(导弹1期学员);

被誉为飞航导弹之母的蔡淑华总设计师(导弹9期学员);

卫星总指挥(HXMT卫星工程总设计师)神舟飞船研制的带头人马世俊(导弹11期学员);

国家载人航天工程办公室主任谢名苞少将(导弹10期学员);

国家载人航天工程办公室副主任林树少将(导弹10期学员)。

国家载人航天工程办公室总工程师陈炳忠大校(导弹11期学员)

中国载人航天工程办公室主要干部。

左4谢名苞(主任)、左3林树(付主任)、左6陈炳忠(总工程师)等都是军事工程学院导弹工程系学员。

江泽民和谢名苞握手 胡锦涛和蔡淑华合影

航天器回收技术的主创专家、载人飞船回收技术的研制者、总师秦子增将军(导弹8期学员),是全军的优秀教师、知名教授(秦教授的学生已成为载人飞船的付总设计师);

国家航母办公室政委高学敏少将(导弹12期学员),亲手送“辽宁”号航母下水,驶向深蓝!···。

中国人民解放军军事工程学院导弹工程系的历史是中国教育史上的奇迹与传奇!是只有在中国共产党领导下才能创造出的中国教育战线的杰出教育典范!

在党中央习主席领导下,“两弹一星”精神弘扬光大,他们和他们的学生:院士周建平中国载人航天工程总设计师;祝学军被誉为“导弹之母;刘石泉被誉为“中国巡航导弹之父”; 庄钊文少将(率先研制卫星导航定位系统、北斗一号导航卫星);“北斗少帅”王飞雪大校(是国防科技大学卫星导航创立者和学术带头人之一,带领团队突破了北斗一号、北斗二号和北斗全球系统建设中多项制约性的关键技术瓶颈,为我国自主卫星导航系统的建设和应用作出了突出贡献);谢军(北斗卫星导航系统工程副总设计师、北斗三号导航卫星首席总设计师)等编织导航卫星—中国的北斗卫星,第五十五颗吉星升上太空,北斗,照亮中国人的梦!

创建军工在陈赓,

探索高科导弹成。

呕心沥血立伟业,

志向高远乘鲲鹏!

传届十二学子晟,

星罗棋布夙愿承。

九天揽月舞东风,

众生推星巨龙腾!

高小林:哈军工精神研究委员会委员

“两弹一星”研究院指导委员会委员